LUCIANO CANFORA . UNO STORICO "SOVVERSIVO"

Premessa

Il dizionario politico è un genere che l’editoria specializzata in Scienze Sociali ha proposto con una certa frequenza negli ultimi decenni, un fenomeno che può essere interpretato anche come reazione all’horror vacui generato dalla progressiva rimozione della politica - intesa come prassi orientata a cambiare lo stato presente delle cose - dall’orizzonte della realtà postmoderna, a mano a mano che viene surclassata da altre sfere dell’agire umano, a partire all’economia. Si tratta di un genere che non amo particolarmente, perché praticato perlopiù da accademici – filosofi, sociologi e politologi – che tendono a neutralizzare il carattere antagonistico del politico, “inscatolandolo” in lemmi infarciti di categorie astratte e trans-storiche (se non anti-storiche).

Ciò premesso, per i tipi di Fazi è appena uscito il “Dizionario politico minimo” di Luciano Canfora (a cura di Antonio Di Siena) (1), che ho invece decisamente apprezzato: in primo luogo, perché non si tratta di un “vero” dizionario, nel senso che il curatore, come spiega nella Introduzione, ha realizzato una lunga intervista a Luciano Canfora, articolandola su una cinquantina di parole chiave che, più che vere e proprie voci, sono “stazioni” di un percorso attraverso l’attualità storico-politica (2); in secondo luogo perché lo sguardo di Canfora, in quanto storico, si concentra sui fatti invece di perdersi in disquisizioni astratte; infine perché, grazie al lavoro del curatore (che pure attribuisce il merito alla chiarezza espositiva dell’intervistato), il testo risulta scorrevole e di gradevole lettura e - grazie anche alla lunghezza contenuta - si divora in poche ore.

Quella che segue non è una recensione, bensì il tentativo di estrapolare dal libro quattro percorsi tematici (operazione esposta a inevitabili rischi di arbitrarietà e tendenziosità) che ho “ricavato” da una trentina voci (omettendo le altre) sfruttando le ridondanze e i legami incrociati che le interconnettono. Si tratta di quattro thread che evocano altrettanti grand reçit – per usare la definizione di Jean-François Lyotard (3) – della modernità politica: democrazia, imperialismo, fascismo, sinistra.

1. Democrazia (vedi le voci democrazia, elezioni, élite, libertà, populismo, postdemocrazia, propaganda e libertà)

Ho esordito sottolineando come i filosofi siano spesso responsabili di definizioni trans storiche delle categorie politiche. Ciò è particolarmente vero nel caso del concetto di democrazia, che molti non esitano a descrivere come una categoria universale le cui “incarnazioni” storiche, dall’antica Grecia ai giorni nostri, presenterebbero sostanziali affinità (4). Rispondendo alle sollecitazioni del curatore, Luciano Canfora si distanzia da questo approccio affermando a più riprese come il temine corrisponda a realtà concrete (storiche) radicalmente diverse nel tempo come nello spazio. In Atene, come nell’antica Roma, non è mai esistito qualcosa che possa essere anche lontanamente paragonato alle (differenti) forme di democrazia moderna, a meno che non si accetti l’idea che possano essere definite democratiche istituzioni che concedevano a un’infima minoranza la facoltà di partecipare al processo decisionale (ad alimentare l’equivoco, nota Canfora, ha contribuito la rappresentazione, da parte dei leader giacobini, della grande rivoluzione borghese come ritorno alle virtù politiche dell’antichità classica).

Venendo ai giorni nostri, Canfora sfrutta le domande del curatore per demistificare l’operazione ideologica che interpone il doppio trattino del segno matematico di uguaglianza fra i termini di democrazia, libertà e capitalismo (libero mercato). Che democrazia e capitalismo stiano ai poli opposti di una contraddizione è evidente: mentre il secondo rivendica l’assoluto rispetto dell’interesse soggettivo, individuale (identificato con la libertà di iniziativa economica e la sacertà della proprietà privata), la prima si identifica con la decisione collettiva e la ricerca del bene comune. Quanto al carattere antitetico di democrazia e libertà (intesa come libertà dell’individuo da ogni forma di limitazione politica) non è stato solo Marx a evidenziarlo, dimostrando come l’uomo libero sia una mera astrazione filosofica (5), ma anche liberal borghesi come Alexis de Tocqueville, il quale ha anticipato (6) le preoccupazioni dei moderni fondatori del neo liberalismo (7) in merito ai rischi di “dittatura della maggioranza”.

I passaggi in cui emerge con chiarezza la maggiore lucidità dello sguardo storico rispetto alle letture sovradeterminate dall’astrazione filosofica e/o dall’ideologia sono, a mio avviso, soprattutto quelli dedicati al tema del rapporto fra democrazia e rappresentanza elettorale. Canfora cita l’illusione (condivisa dagli stessi padri fondatori del marxismo) secondo cui l’avvento del suffragio universale avrebbe determinato l’automatico capovolgimento dei rapporti di forza nella rappresentanza politica (e quindi nei rapporti di classe). L’illusione socialista trovava riscontro nella preoccupazione delle controparti borghesi che, com’è noto, fecero di tutto per ritardare l’estensione del suffragio. Per rendersi tuttavia conto, a “catastrofe” avvenuta, di poter agevolmente catturare il consenso dei ceti intermedi che coltivano l’illusione di poter entrare a far parte della élite.

Nel contempo i cultori dell’illusione “elezionista” venivano indotti a prendere atto della dura realtà che Lenin e Gramsci hanno contribuito, fra gli altri, a svelare: le idee delle classi dominanti diventano le idee dominanti di tutto (o della grande maggioranza del) popolo. Un meccanismo che rispecchia una banale verità: chi ha la forza (e gli strumenti: controllo dei mezzi di comunicazione, risorse economiche per alimentare massicce campagne propagandistiche, ecc.) per plasmare l’opinione pubblica è inesorabilmente destinato a vincere (con buona pace dei teorici della comunicazione che teorizzano la relativa autonomia dell’opinione pubblica dagli input mediatici (8)).

Dove non arriva l’egemonia culturale si provvede a manipolare le regole del gioco: dal doppio turno che taglia fuori dalla competizione le “ali estreme” (vedi il caso francese), ai dispositivi truccati made in Usa che governano la “più grande democrazia del mondo” (denunciati, fra gli altri, da Bernie Sanders (9)), studiati per far sì che la rappresentanza sia sistematicamente monopolizzata dalla minoranza dei super ricchi, alle riforme “maggioritarie” che nel nostro Paese hanno affossato il sistema proporzionale per calpestare la volontà popolare e incentivare l’astensione. Insomma: siamo lontani anni luce dalla grande illusione che fra fine Ottocento e inizio Novecento aveva sognato di seppellire le élite borghesi sotto una montagna di voti. Al punto che Canfora può ironizzare sul termine postdemocrazia coniato da Colin Crouch (10), definendolo come un concetto superato dalla realtà prima ancora che riuscisse ad affermarsi nel dibattito teorico-politico.

Poco sopra citavo l’importanza del ruolo dei ceti medi nel garantire la difficilmente sormontabile (se non insormontabile) base di consenso alle élite dominanti. Canfora cita in proposito la proliferazione di nuovi strati di classe (sia verso l’alto che verso il basso, a smentita della previsione marxiana di una crescente polarizzazione operai/capitale) – fenomeno che contribuisce ad aumentare la complessità della lotta per la conquista del consenso e che, d’altra parte, può aprire spiragli di contendibilità del potere in situazioni di crisi istituzionale. Ecco perché non si allinea al coro di condanne per il “populismo”. Nella suddetta situazione di articolazione della composizione di classe, argomenta, la parola popolo non rappresenta un arretramento ideologico rispetto alla parola classe, ma può anzi contribuire ad assemblare tutti questi segmenti in un nuovo progetto politico (11). Di qui la repulsione che suscita nelle stanze del potere costituito.

2. Imperialismo (vedi le voci Cina, decolonizzazione, globalizzazione, internazionalismo, imperialismo, mondo multipolare, nazione, patria, rivoluzione, sovranità)

Ricavare da una serie di passaggi disseminati in varie parti dell’intervista un abbozzo di teoria dell’imperialismo sarebbe troppo (del resto non è quanto possiamo pretendere da un testo che nutre ambizioni più limitate). Eppure, scavando qua e là, è possibile evidenziare una rete di spunti significativi. Provo a sintetizzarli attraverso il seguente schema per punti.

a) In primo luogo Canfora valorizza la torsione - il salto di paradigma - che Lenin ha imposto alla teoria marxista. E’ vero che molti vedono nel Manifesto una geniale anticipazione del processo che oggi chiamiamo globalizzazione, ma non andrebbe dimenticato che Marx “vide e descrisse un mondo di 150 anni fa”, mentre fu Lenin a diagnosticare la realtà specifica dell’imperialismo in quanto espressione del tardo capitalismo e delle sue forme politiche, oltre che economiche. In particolare, Lenin era consapevole del fatto che nei centri metropolitani anche le classi subalterne partecipano del beneficio associato allo sfruttamento delle colonie – fenomeno che Marx intuì allorché fu indotto a prendere atto di come l’oppressione inglese ai danni dell’Irlanda rendesse impossibile una rivoluzione proletaria in Inghilterra, e che la scuola della dipendenza (12) ha approfondito a partire dal secondo dopoguerra. In Lenin questa presa di coscienza si traduce nella esaltazione del ruolo strategico delle lotte di liberazione nazionale nella lotta anticapitalista mondiale - tanto che, dopo il fallimento della rivoluzione in occidente, inizia a guardare all’Asia per conservare la speranza di una rivoluzione mondiale.

b) A partire dal nodo appena evidenziato, Canfora fa un’affermazione forte che ribalta le letture dogmatiche (sia quelle nostalgico-agiografiche, sia quelle liquidatorie) dell’esito della Rivoluzione russa: quel grande evento storico, argomenta, non coincise con l’avvento del socialismo mondiale, bensì con il risveglio dell’Asia e poi di altri mondi dipendenti, in poche parole fu la scintilla che innescò il processo di decolonizzazione. A svelare la verità storica di quella svolta epocale è l’evoluzione della Rivoluzione cinese: dopo i disastri del Grande Balzo in avanti e della Rivoluzione culturale – associati al sogno maoista di una transizione diretta dal sottosviluppo al socialismo – subentra il denghismo, che può essere descritto come una gigantesca NEP (13) (imposta, come quella voluta da Lenin mezzo secolo prima, della necessità di passare attraverso una fase caratterizzata dal capitalismo di stato e dalla reintroduzione di robuste dosi di economia di mercato). E’ ancora possibile parlare di socialismo? Canfora – contrariamente a chi scrive (14) – non si esprime chiaramente in merito, preferendo parlare di “socialismo nazionale” e accostando la via cinese a quella imboccata, fra gli altri, da Tito, Castro e Chavez, che definisce una scelta obbligata per chi voglia ottenere il consenso di popolazioni che aspirano all’emancipazione e al riscatto nazionale.

|

| Deng Xiaoping |

c) Che la decolonizzazione sia di necessità patriottica, che il concetto di patria sia un carburante strategico della mobilitazione antimperialista, e che tutte le lotte di liberazione nazionale siano culminate nella nascita di nuovi stati-nazione, sono elementi indigesti per una sinistra occidentale ancorata al concetto astratto di internazionalismo. Purtroppo, annota Canfora, con un’altra delle affermazioni forti che rappresentano il meglio di questo dizionario-intervista, occorre ammettere che i soli, veri internazionalisti sono le classi dominanti, per le quali la dimensione mondiale, transnazionale, globale o comunque la si voglia definire, è il terreno ideale su cui sono certe di sconfiggere le classi subalterne, per le quali è invece lo stato nazionale l’unica dimensione in cui è possibile difendere i propri interessi e governare la società in caso di conquista del potere. La bandiera dell’internazionalismo, ove innalzata da una nazione in cui la rivoluzione ha vinto, rischia di legittimare operazioni imperialiste: dall’internazionalismo giacobino trasformato in imperialismo francese da Napoleone, all’internazionalismo socialista trasformato in imperialismo russo da Stalin. Quanto alle sinistre radicali nostrane e alla loro ideologia antistatalista e antinazionale, Canfora cita il loro fallimento di fronte alla tragedia del neocolonialismo, testimoniato dalla liquidazione sprezzante delle lotte dei popoli periferici in quanto “terzomondiste”, così come cita l’ideologia operaista della “fine del lavoro”, evidenziandone la complicità di fatto con il neocolonialismo: l’illusione che la fase del non lavoro sia a portata di mano, argomenta, è espressione di una situazione di benessere, “del privilegio di aree che se la passano bene”.

3. Fascismo (vedi le voci antifascismo, fascismo, Hitler, Mussolini, nazionalsocialismo, Quaderni dal carcere)

Non credo di essere lontano dal vero nell’affermare che l’analisi di Canfora sul fenomeno fascista deve molto al concetto gramsciano di rivoluzione passiva. Concetto che le sinistre e la filologia gramsciana dei marxisti accademici ha depotenziato offrendone una lettura dottrinale, astratta (associandola cioè alla capacità “in generale” delle élite conservatrici di risolvere una crisi catturando il consenso della classi subalterne attraverso una propaganda demagogica fondata su parole d’ordine “popolari”). Viceversa Canfora “incarna” questo modello astratto nella storia concreta delle “rivoluzioni” fascista e nazista. Non ignora cioè il fatto che sia i fascisti che i nazisti si presentarono alle origini come movimenti anticapitalisti. Il programma dei fasci del 1919, scrive in particolare, presentava caratteri non definibili altrimenti che sovversivi (non a caso, il Partito Comunista in clandestinità rivolse nel 36 un appello – che le nostre sinistre non amano ricordare – “ai fratelli in camicia nera”).

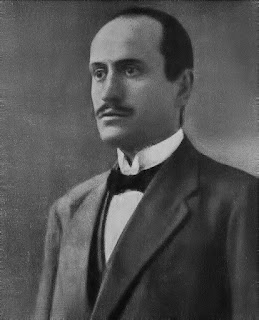

|

| Mussolini socialista |

Quanto al nazional socialismo, il secondo termine dell’endiadi non fu scelto a caso, ma servì a evocare l’interconnessione programmatica fra difesa degli interessi nazionali e politiche sociali. Un accostamento che le forze social-comuniste aborrivano in quanto contrario ai dogmi dell’internazionalismo. Così Mussolini potè presentarsi come un socialista che tributava il dovuto rispetto al sacrificio delle masse popolari che avevano pagato un pesante tributo di sangue nel corso del Primo conflitto mondiale, mentre i comunisti si alienavano le simpatie dei reduci denunciando come “inutile” e privo di senso quel sacrificio (vedi il demenziale settarismo che impedì ai comunisti di accettare le profferte di alleanza degli Arditi del Popolo e vedi, aggiungerei, le critiche che il leader bolscevico Karl Radek rivolse del KPD, per non avere saputo contendere ai nazisti la capacità di mobilitare la rabbia del popolo tedesco contro le condizioni capestro imposte alla Germania dalle potenze vincitrici (15)). Dipingendo Mussolini come un pagliaccio e Hitler come un folle si sottovaluta la loro abilità politica nello sfruttare l’interesse nazionale come leva di mobilitazione di massa, così come si rimuove il fatto che nemmeno la componente “socialista” delle rivoluzioni passive in Italia e Germania è riducibile a mera propaganda: a modo loro, argomenta Canfora, l’IRI e le industrie a partecipazione statale hanno rappresentato una forma di “stato sociale” autoritario, e la politica economica del Terzo Reich, potremmo aggiungere, fu caratterizzata da aspetti non meno “keynesiani” di quelli del New Deal d’oltreoceano.

4. Sinistra (vedi le voci costituzione, diritti, Manifesto, Marx, politicamente corretto, sinistra, sovranità)

Si è visto come Canfora, parlando di democrazia, ponga l’accento sui diversi significati che il termine ha assunto nel tempo (e assuma nel contesto dei differenti approcci ideologici di chi lo evoca). Analogamente, sollecitato a definire il significato della parola sinistra, esordisce affermando che, quando parliamo di sinistra, “non abbiamo ben chiaro di cosa stiamo parlando”. La nebulosità semantica di un concetto storicamente associato (associazione che risale però a epoche lontane) a partiti e movimenti politici che si propongono di promuovere gli interessi delle classi subalterne, è ormai divenuta tale da poter fungere da abito pretaporter per i soggetti più improbabili.

Mi limito qui a mettere in evidenza tre giudizi – più o meno espliciti – contenuti nel discorso che Canfora dedica all’argomento in alcuni passaggi del suo “dizionario minimo”. Il primo riguarda il percorso storico che ha condotto quello che è stato il più grande partito comunista occidentale a suicidarsi prima e a trasformarsi in una formazione liberale poi. La grande svolta ideologica che Togliatti ha imposto al PCI nel secondo dopoguerra, riassumibile nei concetti di democrazia progressiva e riforme strutturali, ha offerto una cornice ideale – anche se non ha direttamente legittimato – che i suoi successori hanno sfruttato per imboccare una strada che ha fatto di quel partito un partito radicale di massa che si occupa dei diritti civili e trascura i diritti sociali. Questa mutazione è associata al processo parallelo – in questo caso di tipo strutturale e non ideologico – avvenuto nella composizione di classe del nostro Paese (e più in generale nei Paesi occidentali, non meno interessati al fenomeno dell’eclissi delle sinistre). Si tratta del processo già evocato nelle voci analizzate in precedenza: vale a dire la mostruosa dilatazione delle classi medie, enfiatesi fino costituire un corpaccione enorme che comprende “aristocrazie operaie, borghesia decaduta, libere professioni, crimine organizzato, lobbismo, clientele parlamentari” ecc. Le forze social-comuniste non sapendo analizzare né potendo arginare tale mutazione, vi si sono semplicemente adattate, cambiando il proprio bacino elettorale di riferimento (sappiamo bene, annota Canfora, che quella che un tempo si chiamava sinistra, e oggi propugna i diritti civili come principale battaglia, è oggi prevalentemente composta di benestanti).

|

| La svolta della Bolognina |

Del resto, il riferimento sociale appena evocato vale anche per quella “nuova sinistra” che, nella seconda metà del secolo scorso, si è auto eletta ad alternativa rivoluzionaria della sinistra tradizionale. Forse è per questo che il giudizio di Canfora sulla cosiddetta New Left è ancora più severo: si è trattato, afferma lapidariamente, di “una rinascita dell’anarchismo in forma puerile”. Il che è dimostrato dalla scelta di rivendicare, in contrapposizione al realismo e all’opportunismo delle formazioni “revisioniste”, la messa in pratica degli aspetti più datati (resi insostenibili dalla realtà storica) dell’utopia marxista. Parliamo dell’idea che ci possa essere una fine della storia, che lo stato si estingua e il lavoro si dissolva. Sposando questa utopia, commenta Canfora, lo stesso Marx finì per identificarsi con quei socialisti utopisti e anarchici contro i quali tanto aveva tuonato. Contro questa visione ottocentesca, Canfora ribadisce la propria convinzione che la storia non finirà ma continuerà ad articolarsi in una serie di conflitti sempre diversi fra loro.

Concludo con una questione dalla quale non mi è facile estrapolare un chiaro giudizio dell’autore (come ho fatto sin qui, forse forzandone talvolta le intenzioni). Mi riferisco ai passaggi in cui Canfora allude al presunto carattere “eversivo” della nostra Carta costituzionale. In quanto storico, non può non evocare il compromesso fra le diverse forze politiche che hanno contribuito alla sua stesura – compromesso che rispecchiava gli equilibri post bellici fra i due blocchi cui appartenevano le potenze vincitrici. Ciò premesso, ammette che, se uno volesse applicare l’articolo 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”) dovrebbe instaurare una vera e propria rivoluzione sociale; così come ammette che il contenuto dell’articolo 5, che sancisce il principio secondo cui “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la effettiva partecipazione del lavoratore all’organizzazione politica del paese”, è senza dubbio eversivo rispetto ai principi che reggono l’attuale ordine economico, sociale e politico Ciò vuol dire che condivide la tesi, cara ai militanti di ciò che resta delle sinistre radicali, secondo cui un programma anticapitalista potrebbe essere ancora oggi sintetizzato nella richiesta di mettere in pratica i primi articoli della Carta del 48?

Come detto poco sopra, non so dare una risposta inequivoca a tale interrogativo (o forse non sono riuscito a coglierla in ciò che ho letto). Quel che mi pare certo è che Canfora, ragionando sulla progressiva esautorazione del dettato costituzionale da parte di governi che applicano pedissequamente le decisioni della UE, prende atto che il nostro Paese (come gli altri membri della Comunità) si ritrova oggi sotto il giogo di quella che è “a tutti gli effetti una carta che viene dall’alto e fa strame delle costituzioni nazionali”. E’ per questo che la questione della sovranità azionale appare ineludibile per qualsiasi progetto politico che si proponga di ricreare condizioni minime per poter intervenire sui rapporti di forza fra le classi sociali, in barba agli anatemi che partiti e media di regime, ma anche certi sedicenti oppositori radicali, lanciano quotidianamente contro il cosiddetto “sovranismo”.

Note

(1) Luciano Canfora, Dizionario politico minimo, (a cura di Antonio Di Siena), Fazi, Roma 2024.

(2) E’ una soluzione simile a quella che chi scrive ha adottato qualche anno fa curando un film-intervista con Mario Tronti, pubblicato da DeriveApprodi con il titolo “Abecedario”.

(3) J-F Lyotard, La condizione postmoderna (trad. di Carlo Formenti), Feltrinelli, Milano 1980.

(4) Ne Il socialismo è morto. Viva il socialismo (Meltemi, Milano2019) cito un esempio tipico di questa tendenza dei filosofi a postulare una continuità sostanziale fra antica Grecia e mondo moderno (europeo), un filo rosso che legherebbe la civiltà greca all’Europa contemporanea, e più in generale all’Occidente, e marcherebbe a una netta distinzione fra nazioni e popoli “filosofici” e resto del mondo. Vedi il mio commento (pp. 187 e segg.) all’articolo di Roberto Esposito “Europa e filosofia” (aut aut, n. 378, 2018).

5) Per Marx l’uomo libero della società borghese è “l’uomo ripiegato su se stesso, sul suo interesse privato e sul suo arbitrio privato, e isolato dalla comunità” (Opere scelte,Editori Riuniti, Roma, pp.961-962.

(6) Vedi le considerazioni critiche di Tocqueville sull’eccesso di democrazia che caratterizza le istituzioni americane in La democrazia in America, Rizzoli, Milano 1999.

(7) L’autore contemporaneo che con più radicalità ha denunciato “l’eccesso di pretese” associato alla democrazia moderna è il guru del pensiero neoliberale Friedrich von Hayek (vedi, fra le altre opere, La società libera, Rubettino 2011).

(8) A sostenere la tesi secondo cui l’effetto manipolatorio dei media sarebbe assai meno efficace di quanto si creda sono stati, fra gli altri, autorevoli filosofi e sociologi della comunicazione di casa nostra, da Umberto Eco ad Alberto Abruzzese.

(9) Mi riferisco, in particolare alle critiche che Bernie Sanders rivolge alle procedure delle elezioni presidenziali americane (vedi Un outsider alla Casa Bianca, Jaka Book, Misano 2016).

(10) Cfr. C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2003.

(11) Sul dibattito teorico interno alle sinistre in merito al concetto di populismo, innescato dalle tesi del filosofo argentino Ernesto Laclau (vedi La ragione populista, Laterza, Roma-Bari 2008 e Le fondamenta retoriche della società, Mimesis, Milano 2017) chi scrive è intervenuto più volte (vedi Il socialismo è morto...op. cit. e Guerra e rivoluzione, Meltemi, Milano 2023).

(12) Cfr. A. Visalli, Dipendenza,Meltemi, Milano 2020.

(13) Per un’accurata ricostruzione della storia della rivoluzione cinese e delle riforme postmaoiste degli anni Settanta, vedi D. A. Bertozzi, Cina Popolare. Origini e percorsi del socialismo con caratteristiche cinesi, l’Antidiplomatico 2021. Sulla NEP nella Russia rivoluzionaria dei primi anni venti, vedi fra gli altri R. di Leo, L'esperimento profano, Futura, Roma 2011, vedi anche l’antologia degli scritti economici di Lenin curata da Vladimiro Giacché L’economia della rivoluzione, il Saggiatore, Milano 2017.

(14) Ho espresso le mie idee - che risentono apertamente delle tesi espresse da Giovanni Arrighi nel suo capolavoro Adam Smith a Pechino (Feltrinelli, Milano 2007) - sulla natura socialista dell’esperimento cinese nel secondo volume (“Elogio dei socialismi imperfetti”) di Guerra e rivoluzione, op. cit.

(15) Radek sostenne che i comunisti tedeschi avrebbero dovuto difendere gli interessi della Germania prostrata dalle condizioni imposte dalle potenze vincitrici della Prima guerra mondiale, rivolgendo la rabbia popolare contro la borghesia nazionale (complice di quelle vincitrici e colpevole di avere trascinato il paese in guerra), a differenza dei nazisti che negavano la lotta di classe attribuendo agli ebrei la responsabilità del disastro.

Nessun commento:

Posta un commento